監修:国立がん研究センター中央病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科 医長 中村 英二郎 先生

VHL病に伴ういろいろながん/腫瘍の症状

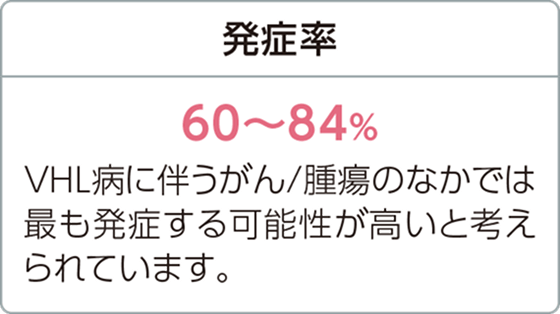

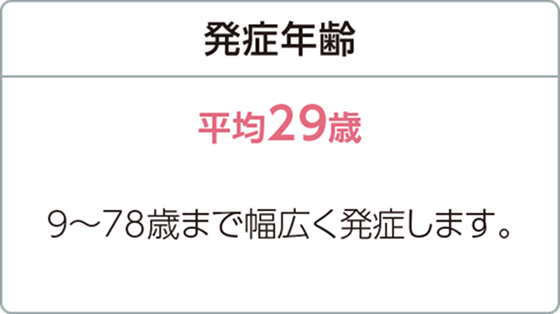

中枢神経系血管芽腫

特徴

中枢神経系血管芽腫は、中枢神経系(脳と脊髄)の血管にできる腫瘍です。

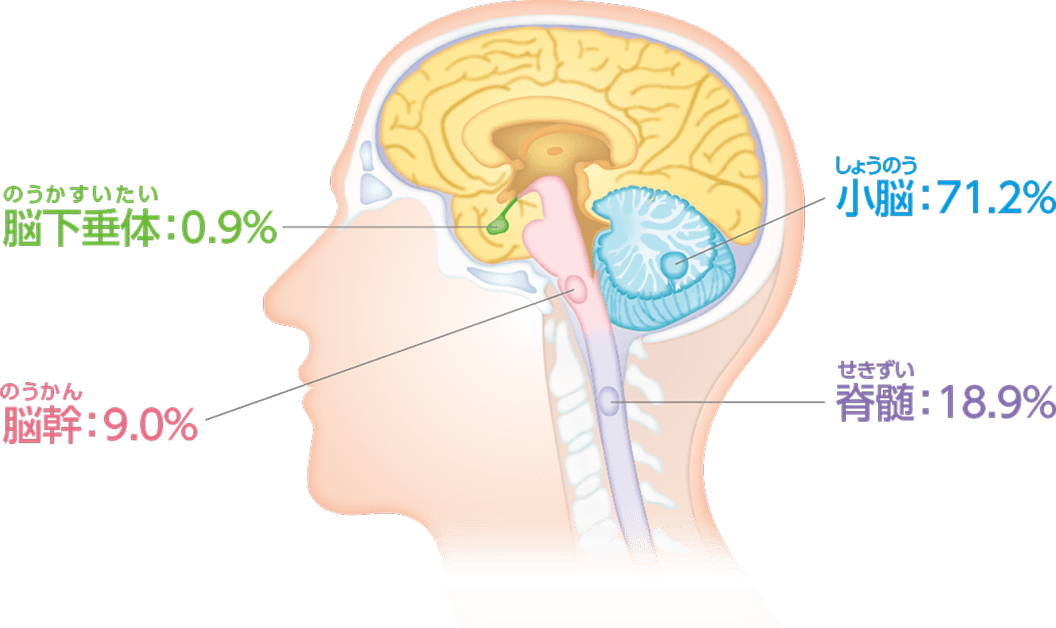

腫瘍ができやすい部位

日本の病院において、「VHL病に伴う中枢神経系血管芽腫でがん/腫瘍ができやすい部位」をアンケートで調査したところ、以下のような結果になりました。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), P7-16, 2024

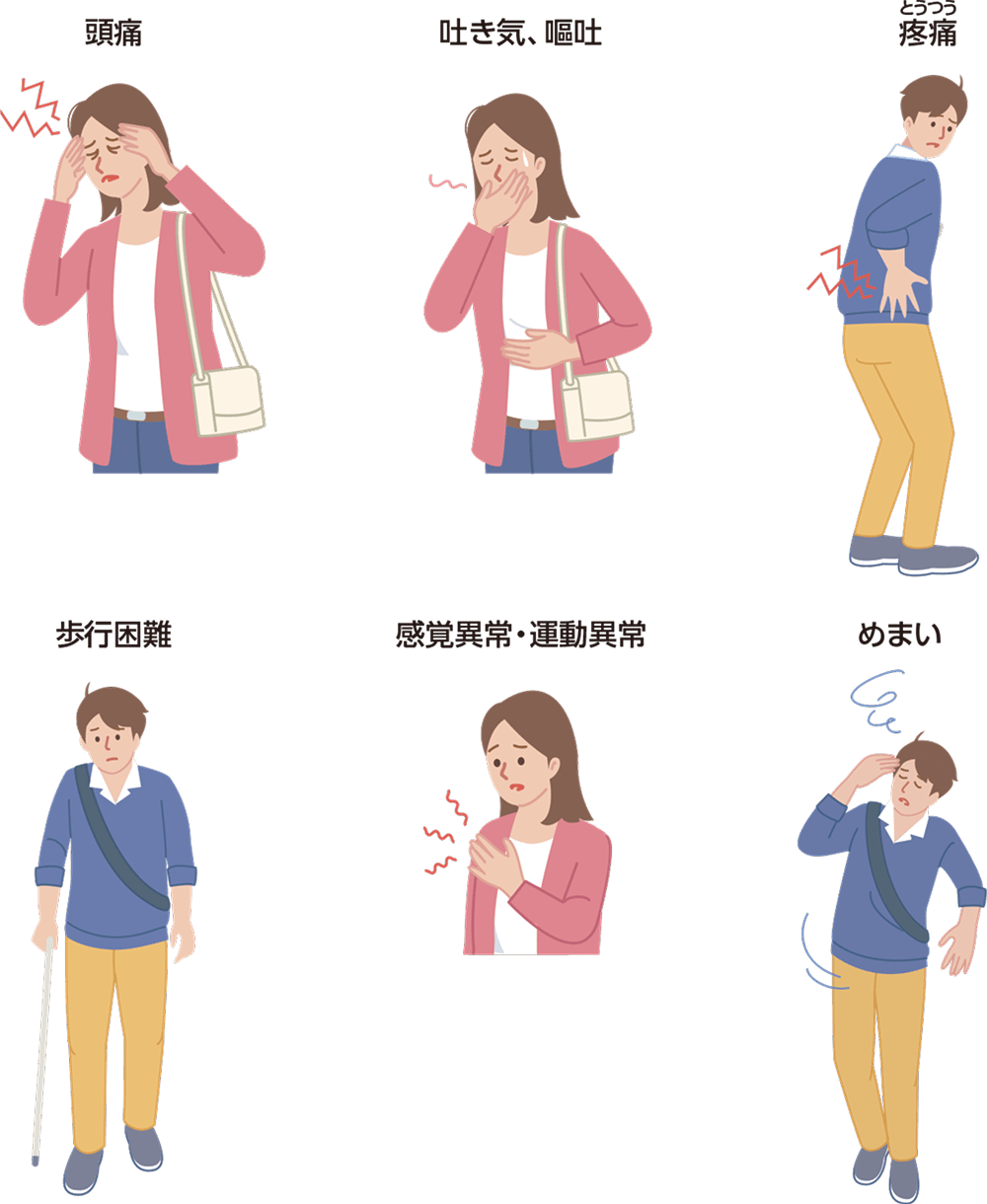

症状

腫瘍ができると、いろいろな症状があらわれます。

中枢神経系に腫瘍ができると、以下のような症状があらわれます。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), P7-16, 2024

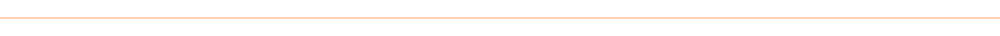

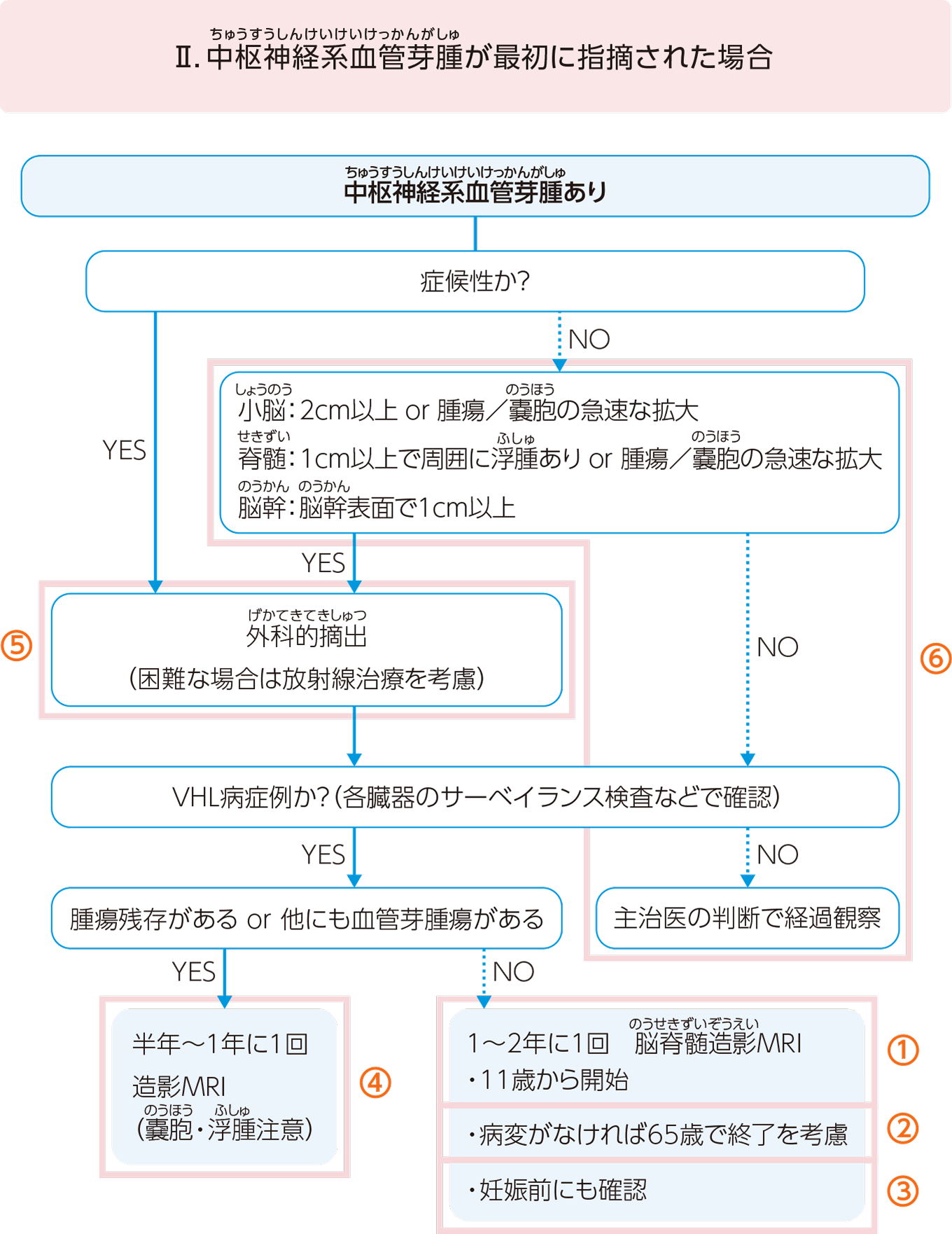

検査と治療のながれ

経過観察、外科的治療、放射線治療が行われます。

§ Magnetic Resonance Imaging。磁気エネルギーを利用してからだの組織を検査し、これにより得られたデータをコンピュータで処理して画像にする技術です。放射線の被曝はありません。

治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べる、治療の効果を判定する、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われます。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), p7-16, 2024

経過観察

①VHL病と診断され、中枢神経系血管芽腫を疑う場合

- 11歳から脳と脊髄のMRIによる精査を始めます。

- 病変がなければ、その後1~2年ごとに1回脳と脊髄のMRIを行います。

②中枢神経系血管芽腫の病変が認められない場合

- 過去のサーベイランスで中枢神経系血管芽腫を指摘されたことがない場合、65歳を超えて症状が認められなけば、以後、脳と脊髄のMRIは必ずしも1~2年ごとに1回の頻度で施行する必要はありません。

③妊娠を計画する場合

- 脳と脊髄をMRIで調べて病変の評価を行います。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), p7-16, 2024

経過観察

①VHL病と診断され、中枢神経系血管芽腫を疑う場合

- 11歳から脳と脊髄のMRIによる精査を始めます。

- 病変がなければ、その後1~2年ごとに1回脳と脊髄のMRIを行います。

②中枢神経系血管芽腫の病変が認められない場合

- 過去のサーベイランスで中枢神経系血管芽腫を指摘されたことがない場合、65歳を超えて症状が認められなけば、以後、脳と脊髄のMRIは必ずしも1~2年ごとに1回の頻度で施行する必要はありません。

③妊娠を計画する場合

- 脳と脊髄をMRIで調べて病変の評価を行います。

④手術が適していない中枢神経系血管芽腫、または手術後に腫瘍が残っていて、VHL病がわかっている場合

- 半年~1年ごとに1回の脳と脊髄のMRIを行います。

外科的治療

⑤症状がある場合

- 手術によって腫瘍を摘出します。

- 脊髄や脳幹の腫瘍は進行すると症状が改善しづらいため、症状が軽いうちに摘出を考慮します。

- VHL病に伴う中枢神経系血管芽腫では、手術を複数回受けることが多くなっています。

⑥症状がない場合

- 原則的には経過観察を行います。

- 急速に大きくなっている腫瘍や、小脳で2cm以上または脊髄で1cm以上の腫瘍などでは、症状がなくても手術が推奨されます。

放射線治療

⑤手術が難しい場合

- 放射線治療が考慮されます。

- 嚢胞(液体がたまった袋状の構造)が問題となっている場合には、放射線治療は効果が薄いとされています。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), P7-16, 2024

ホーム ➜ VHL病に伴ういろいろながん/腫瘍の症状 ➜ 中枢神経系血管芽腫

フォン・ヒッペル・リンドウ(VHL)病 情報サイト

がんの治療に取り組む患者さんとご家族のためのがん情報サイトです。