監修:国立がん研究センター中央病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科 医長 中村 英二郎 先生

VHL病に伴ういろいろながん/腫瘍の症状

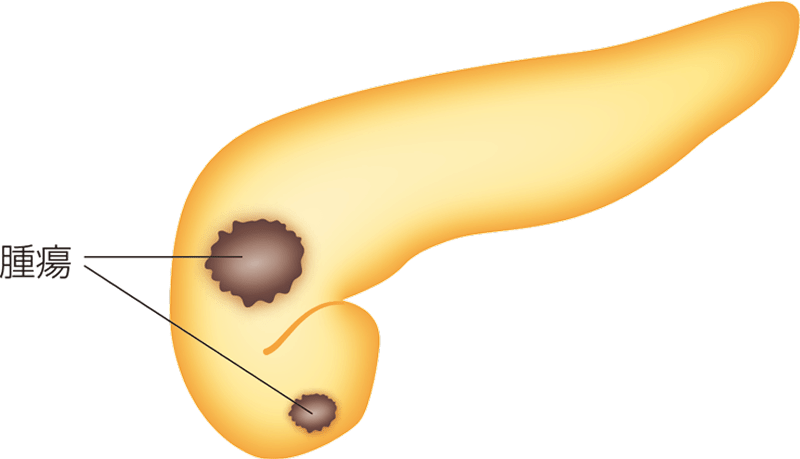

膵神経内分泌腫瘍

特徴

膵神経内分泌腫瘍は、膵臓のホルモンなどを分泌する細胞からできる腫瘍です。

複数の箇所に発症して、治療を行っても再発することがあります。

(イメージ図)

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), P26-35, 2024

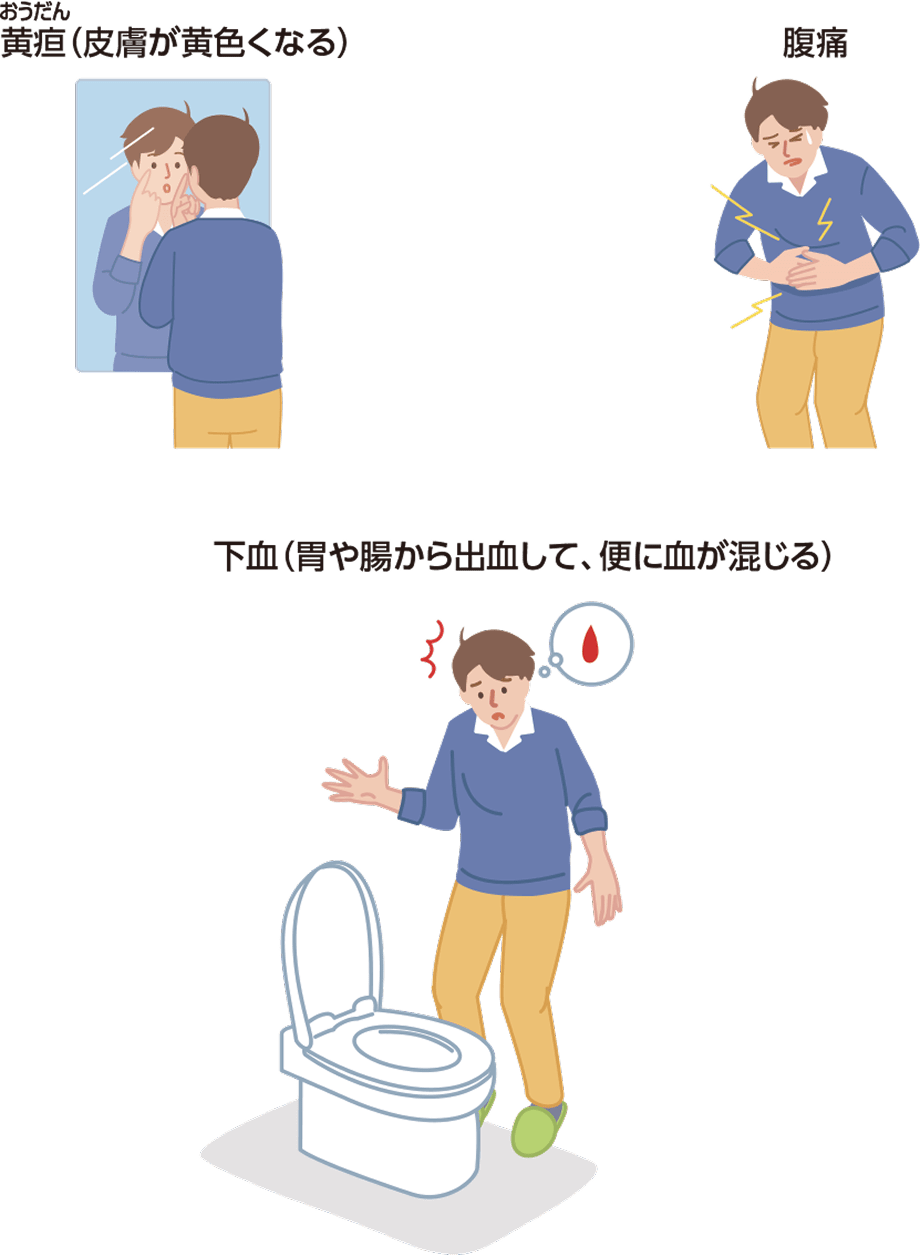

症状

症状がないことが多いのですが、腫瘍が大きくなるといろいろな症状があらわれることがあります。

腫瘍が大きくなると、腫瘍が周りの臓器を圧迫することによって以下のような症状があらわれます。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), P26-35, 2024

検査と治療のながれ

経過観察、手術、薬物療法、局所療法(塞栓術§、ラジオ波焼灼など)が行われます。

§ 血管内に細長いカテーテルを挿入し、病気の原因となっている血管に詰め物(塞栓物質)を流し込んで塞ぐことで血流を遮断する治療法です。例えば、肝臓の転移に対する塞栓術では、肝臓の動脈を通したカテーテルを腫瘍へ流れ込む細い血管まで進め、先端から塞栓物質を注入して腫瘍へ栄養を運ぶ血流を遮断します。

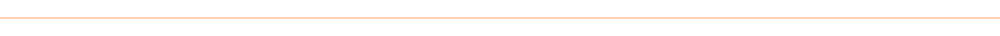

経過観察

- 腹部の臓器を総合的に経過観察する一環として、15歳からサーベイランス画像検査(CT、MRI、超音波検査、超音波内視鏡検査)を行います。

①膵神経内分泌腫瘍がない場合

- 2~3年ごとに診察とサーベイランス画像検査を行います。

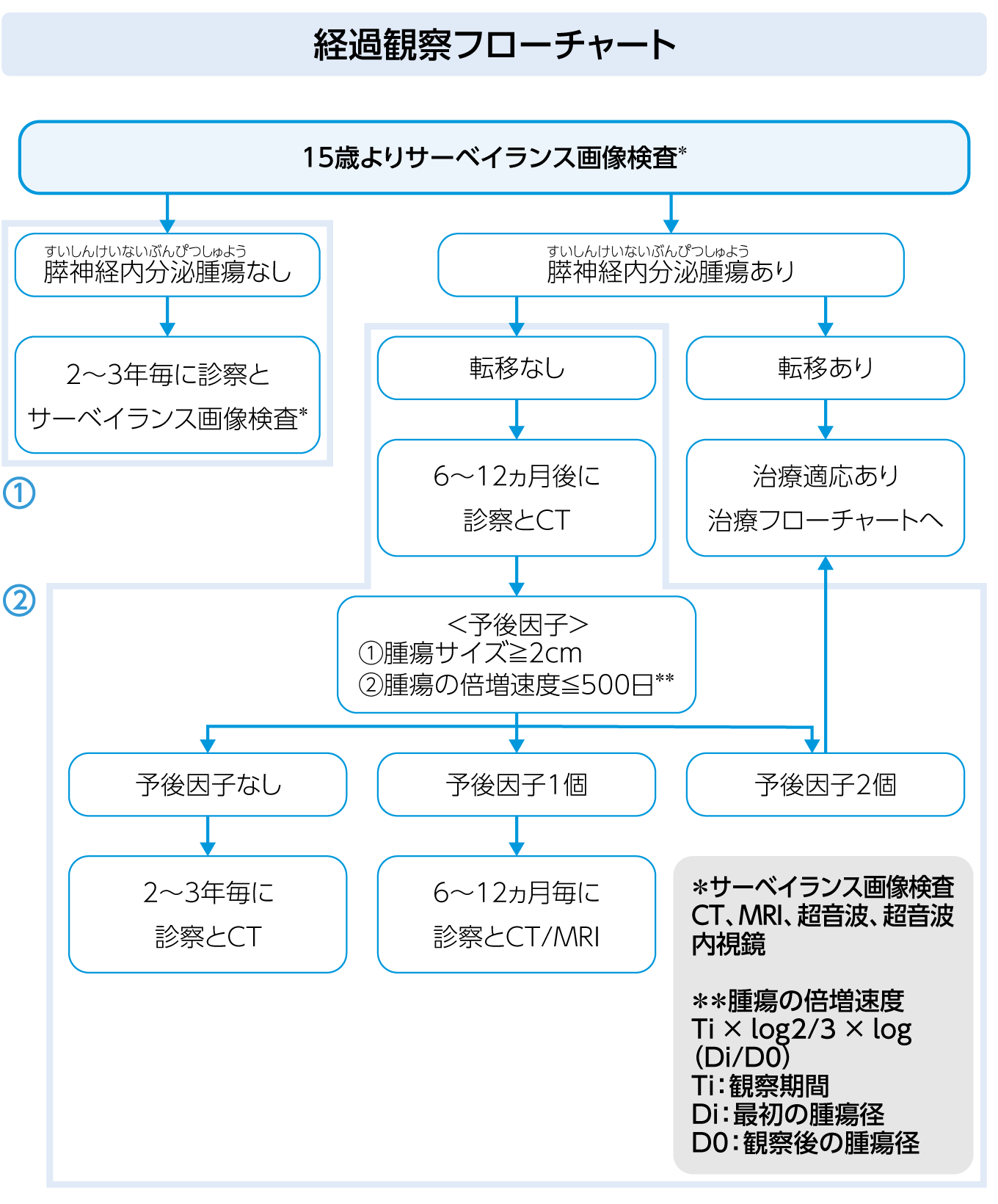

②膵神経内分泌腫瘍があり、遠隔転移がない場合

- 6~12ヵ月後に腹部Dynamic CT§をもう一度行って、2つの予後因子(①最大腫瘍サイズ2cm以上、②腫瘍の倍増速度500日以下)の数によって次回の検査時期と治療適応を決定します。

§ 造影剤を静脈から急速注入しながら同じ部位を複数回撮影するCT検査法です。血液の流れを精密に把握することができます。

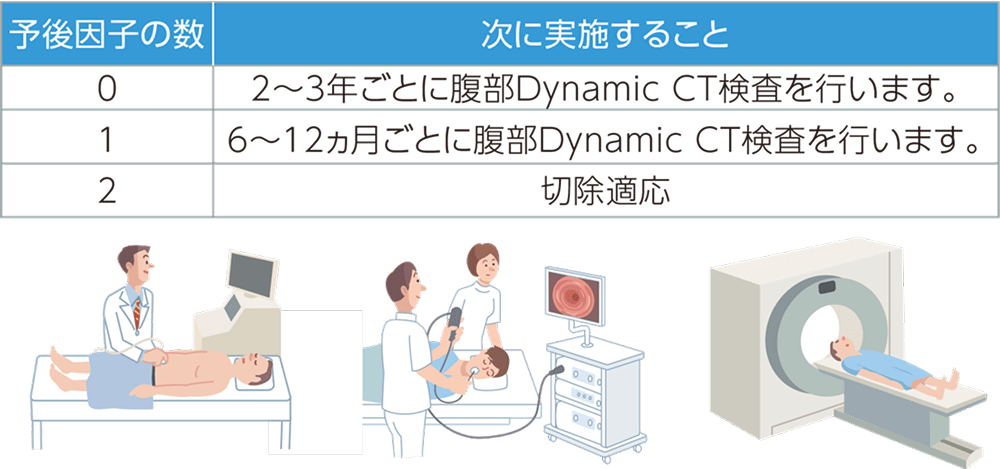

膵臓と消化管に発生する神経内分泌腫瘍は、細胞の形態(組織型)によって悪性度の高いNEC(神経内分泌癌)と悪性度の低いNET(神経内分泌腫瘍)に分けることができます。手術ができない場合や手術の後に再発した場合は、組織型によって治療法を検討します。

治療

③膵神経内分泌腫瘍があり、遠隔転移はないが予後因子が2つの場合、遠隔転移がある場合

- 手術による治療を行います。

- 切除はできる限り膵臓の機能を残す術式を基本とします。

④手術ができない場合、手術の後に再発した場合

- 腫瘍の組織型を考慮して治療します。

⑤悪性度が低いタイプ(NET)の場合

- ソマトスタチンアナログ§1、分子標的治療薬§2、細胞障害性抗がん剤§3、PRRT§4が推奨されます。

※ 肝転移が存在する場合、塞栓術やラジオ波焼灼などの局所療法も考慮します。

VHL病に伴う膵神経内分泌腫瘍に対する治療が必要で、局所治療が適切でない、または望ましくないVHL病成人患者に対しては、全身療法も使用されることがあります。

§1 ソマトスタチンは脳、膵臓、消化管から産生されるホルモンで、他のホルモンの働きを抑制します。ソマトスタチンアナログは、膵内分泌腫瘍に多く存在するソマトスタチン受容体に結合することで、さまざまなホルモンの働きを抑制します。

§2 がん細胞の増殖や血管新生にかかわる特定の分子を標的として作用し、がん細胞の増殖を抑える薬です。

§3 がん細胞の分裂や増殖などを阻害し、がんを小さくしたり、進行を抑えたりする薬です。

§4 放射性核種標識ペプチド治療と呼ばれています。放射線(β線)を放出する放射性物質と結合したソマトスタチンアナログを用いて、膵内分泌腫瘍に多く存在するソマトスタチン受容体に結合し、腫瘍の内部で微量の放射線を放出して腫瘍の増殖を抑えます。

フォン・ヒッペル・リンドウ病における実態調査・診療体制構築とQOL向上のための総合的研究班 編, フォン・ヒッペル・リンドウ病診療の手引き(2024年版), P26-35, 2024

ホーム ➜ VHL病に伴ういろいろながん/腫瘍の症状 ➜ 膵神経内分泌腫瘍

フォン・ヒッペル・リンドウ(VHL)病 情報サイト

がんの治療に取り組む患者さんとご家族のためのがん情報サイトです。